苏东坡赴任登州时经过之罘吗?

2024年04月25日

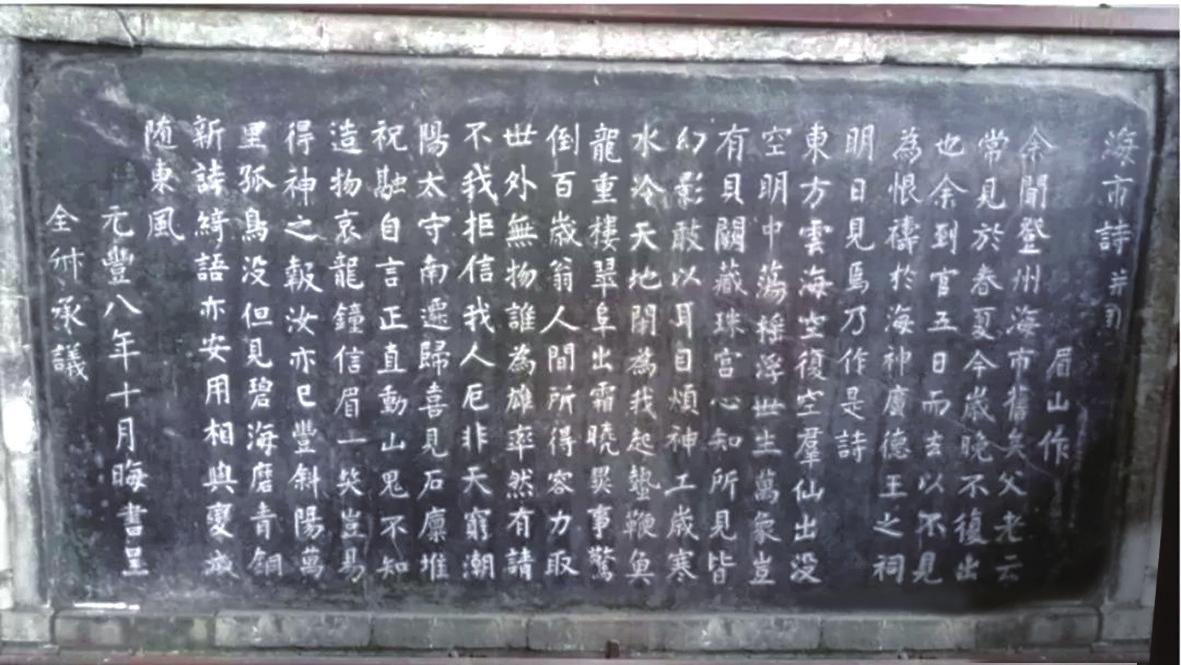

蓬莱阁苏轼《海市》诗刻石

苏东坡由密州到登州可能的路径图

张广育 撰文/供图

距今939年,北宋元丰八年(1085),苏东坡50岁,在经历了凶险的乌台诗案和五年黄州谪居之后,他被重新起用,复朝奉郎,起知登州军州事。他莅任登州仅五日,即奉诏回京,10月15日到,11月上旬离开,滞留二十几天,恰如星光一闪。但他留下的诗文、政绩,以至友朋交往佳话等,都令藉藉无名、偏居边域的小城登州得以声名远播。连带所及,似乎百里之外的之罘也深受其惠,因为曾有传闻,说他赴任途中曾乘海船绕行半岛,当然会经停之罘,亲身感受其仙风灵气。

事实果真如此吗?苏东坡在赴任登州时是否经过之罘?

苏东坡对古之罘神往已久。早在他42岁(1077)任徐州太守时,就曾应友人之请,为“虔州(今赣州)八境图”题诗八首,其七曰:“烟云缥缈郁孤台,积翠浮云两半开。想见之罘观海市,绛宫明灭是蓬莱。”依他当年的想象,掩映在烟云缥缈神秘气氛之中的之罘,似乎包容着绛宫明灭的蓬莱仙山。

有鉴于此,合乎逻辑的推想是,如果当初坡公真的由海上近览之罘山,以他的至情与才思,定会留下不朽篇章。即使当时来不及写,以后也一定会补记。可惜他并没有只言片语留下。

仅此,我们就不能不对所谓绕海而行的说法产生疑惑。

此说最初源于林语堂博士的《苏东坡传》。该书是林氏1940年代在国外用英文写成,限于当时中文古籍难寻,疏漏和误解自然难免。传文中说:“苏东坡在六月到山东沿海去就新职。他从青岛附近开始乘船,绕山东半岛而行,十月十五日到达登州。后五天,他又应召进京。”有了这一权威的开端,后来就有人据此作进一步发挥,说:他在胶州湾的板桥镇登上官船,绕行过成山头,到达古之罘,最后在蓬莱水城登陆。

现存关于苏东坡这段行程的唯一史料,就是他自己写的如下一段文字:

“仆自东武(密州古称)适文登(登州古称),並海行数日。道旁诸峰,真若剑铓。诵柳子厚诗,知海山多尔耶。”(见《东坡题跋·书柳子厚诗》)

文中“並海行数日”,被林语堂先生解读为:並且海上航行数日。但此处对“並”字的解释读不合古义。

“並”字,其古字为竝,《说文解字》解“立”为大人,竝(並)象二人并立,意思是相比,相齐。《词源》解“並”:“相比並,依傍也”。坡公熟读古籍,他说“並海行”,就是傍海而行,靠海而行,用的就是“並”的古义。

这样理解“並海行”,坡公的路径选择可能是:由密州东行50余公里,到胶州湾东侧;向南傍海而行,然后绕海行于奇崛而险峻的崂山(古称牢山)之侧。这与坡公文中所说“並海行数日,道旁诸峰,真如剑铓”,非常相符。这里说“道旁诸峰”,明明是走在海边道上,诸峰就在道旁。这段路近300公里,故需“並海行数日”。

过崂山不再“並海行”,而是转向北,沿通往莱阳、双水镇(今福山)到登州的官路,八九天可抵登,这段路约300公里。这里的依据是《中国历史地图集 宋、辽、金时期》中所标示的官路系统。(当然如果莱阳到登州之间有未标出的直达官路,尽可不绕行双水镇,而少走50公里以上。)

这样走,既满足了坡公饱览山海胜景的愿望,又不出朝廷规制之外。

《宋史·马默传》里说:“其后苏轼知登州,父老迎于途”,这也表明他是陆行将至。如果是乘船在蓬莱水城登岸,父老岂不是将迎于海岸吗?

其实“並海”一词,始见于司马迁的《史记》,并不是苏轼的发明。

《史记·秦始皇本纪》:“二十八年,于是乃並渤海以东,过黄、腄,穷成山,登之罘,立石颂秦德焉而去。”“三十七年,至之罘,见巨鱼,射杀一鱼,遂並海上。”“並渤海以东”,即傍渤海东行。“遂並海上”即傍海而北上。

又,《史记·汉武帝本纪》:“……天子既已封泰山……乃复东至海上,望冀遇蓬莱焉。奉车子侯暴病一日死,上乃引去。並海上,北至碣石……”汉武帝元封元年,泰山封禅之后东行至海,希望能幸会蓬莱仙山(此时他应在齐东海边)。恰巧其近臣奉车都尉霍子侯(名将霍去病之子)一日猝死,他以为是凶兆,故急忙离去。傍海北上(“並海上”),北到碣石(今河北昌黎碣石山)。

苏东坡饱读诗书,“並海”应是借用于太史公。

以上重在文本辨析,若由历史细节入手,一旦进入历史情境之中,立即会发现此事存在若干令人迷惑之处。

首先就是“五日太守”之谜。这事确实太过稀罕,不仅对苏东坡,对登州,堪称奇遇,即使在古今中外的官任史上,恐怕也难寻其俦!他于元丰八年(1085)10月15日抵登莅任,仅仅过了五天就接到返京就新职的诏令。实际上这一新诏早在9月18日即已签发,从法理上讲,他到任之前即已失去太守身份。不过对于任期时效,古今肯定有不同的认知。古人以为只有当事人接到诏令,它才生效。所以无论是他本人,还是当时的登州官民,都确定地认为他是当了五天登州太守的。尽管如此,以他的敏悟,“五日太守”也必会令他心生神秘感。他在《登州海市》诗中说:“心知所见皆幻影”,“异事惊倒百岁翁”。他所见的所谓海市,很可能只是出现在海岛上空、海天交接处的一团云气变幻之象,这在冬季很平常。但他是首次与海亲密接触。这异象与他心里涌动着的神秘感发生共振,嘴里说的是海市,耳朵里鸣响着的却是他的自我感应。联想到多年的遭际和命运的突变,他的感慨是:“信我人厄非天穷”“岂知造物哀龙钟”!那年他五十岁,似乎真的已知天命。

细思之,此事的确很蹊跷。要探求其中奥秘,先须考察驿传系统。

我国古代早就有以京师为中心,通达全境的专用于传输官方文书的驿道加驿铺的传输系统,到北宋时期已臻于完善。全境主要官路和水路,每隔二三十里设一驿铺,配置相应的马匹和驿夫(由厢军兼)。就陆路驿传而言,按文书的紧急程度分三级,逐铺递传,“步递”(等级名词而已,实际仍是马递)日速100公里,“马递”日速150公里,“急脚递”日速200公里。由汴京到登州陆行约750公里。官员任命诏令属普通文书,例由进奉院交发,一日内上路。这是枢密院严格的军制。如是,则苏东坡9月18日的新任命应在八九天内送达。但实际却是10月20日才到,晚了二十几天。这的确很不正常。

再看官员出行的驿馆系统。宋以前官员公差出行,也由驿传系统接送。到了宋代,官员出行规模空前膨胀。宋代所有县主簿以上官员均由朝廷统一调度,地方官任期两至三年,流动频繁,驿传系统不堪重荷。因此,宋初另在主要官路和水路上加设驿馆。官员公差费用由朝廷承担,朝廷会对路径选择和期限做严格规定,逾期和枉道(明显绕路)须“具名以闻”,给予处罚。苏东坡依其诚信和廉洁本色,即以契约精神而论,也是杠杠的优等生。晚年他贬居海南儋州,临时住了几天官家陋舍(当时他仍有琼州别驾身份,按说有资格住),竟被忮刻小吏轰走。他沉默以对,自己率幼子苏过临时搭建一简陋茅棚栖身。他的登州行程,七月中由常州动身,十月中到登州,看来朝廷给定的限期是三个月,路径选择肯定也是中规中矩,一切都在预设之中。他的努力践约,如期到达,无意中好像就是为了实现“五日太守”。

诏令所以会延期二十几天于10月20日送达,估计有两种可能。一是进奉院押后二十几天发出,即故意拖延发出时间。但这事先须经中书省与枢密院协调,再由枢密院指令进奉院执行。如此大费周折,除非有特别的“手诏”或“传宣”,否则绝无可能。第二种可能就是职能部门或驿铺出现了难以预测的失误。如果是这样,那真是“造化哀龙钟”,上天有情,不仅施惠于坡公,也施惠于登州。“五日太守”,乃天意也!

再来看具体行程。苏东坡44岁经历乌台诗案生死之劫,继以近五年的黄州贬谪,又在江淮一带漂泊一年,到元丰八年,他50岁了,才获准常州居住。他5月底回到常州宜兴,本拟就此躬耕陇亩,做个田舍翁,不意6月底又接到起复知登州诏令。登州虽是边陲小城,但唐代曾是北方重要海口,宋时其海峡对面就是辽,战略地位非常重要。苏东坡对此次任命看得非常重,当成人生的新起点。他在谢表中说:“陛下起臣于散官永弃之地,没身难报,碎首为期。”这分明是在以生命相许!话是说给君王的,表露的却是他“奋然有当世志”的赤子本色。在另一份谢表中他说:“岂意寒灰之复燃,试其驽马之再驾。”几年前他在黄州寒食诗中说:“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起!”死灰的意象浓缩着他深沉而曲折的情感,千年之后仍足以令人陡生秋风易水之叹!

这个高贵而良善的老人7月中旬挈妇将子从宜兴出发。由江南水路入长江,然后入运河北上,直至9月才到楚州(今淮安)和涟水。一路乘舟,走得很轻松。游名山古寺,访亲会友,与佛门弟子谈禅说偈,与故旧新交饮酒赋诗。在润州(镇江)金山妙高台过中秋节时,有歌者唱起他的《水调歌头》:明月几时有,把酒问青天。他竟然聊发少年狂,踏歌而翩然起舞。他以其特有的风格向他挚爱的热土告别。在涟水辞别友人赵晦之,他说:“倾盖相逢拼一醉,双凫飞去人千里”,似有诀别之意寓焉。涟水向北,转陆行,限期已迫近。十月到密州(今诸城),他曾在此地任太守两年多,而且这也是赴登必经之地,故此稍作停留。此时距最后期限只有十二三天。即使走最便捷的官路,经莱州赴登,也有300公里的路程。但是东面不远处奇峻险绝的牢山(今崂山),对于他是个不可抗拒的诱惑。所以他选择了“並海行数日”,以免错失机会,抱憾终生。

由密州向东,到胶州湾,傍海绕牢山,约150公里,疾行也需四五天。此行很辛苦,而且所需费用也得自己承担。但是有机会尽享“造物者之无尽藏”,他绝不会错过。这就是他的本色!当见到“道旁诸峰,真如剑铓”,他意兴风发,情不自禁,高声诵读他所崇敬的柳宗元的诗句:“海上尖峰若剑铓,秋来处处割人肠,若为化作身千亿,遍上峰头望故乡。”这番经历为他留下了十分深刻的记忆,后来在给友人的书信中提及此番经历,他仍然兴致盎然。

过牢山,转向北,经莱阳、双水镇(今福山)官路到登州,全家雇骡车疾行,八九天可到。此段行程绝无可能选择绕半岛海行,且不说路程倍增和冬航风险,那时半岛北面因有辽的威胁,官方禁止由海路入登莱州界。(见《宋会要辑稿》)

上述行程多采自台湾学者李常生所著《苏轼行踪考》。李先生对苏东坡一生行踪考订甚详,唯独由密州至登州这一段除外。他在该书第十三篇“万里来去,登州五日”中说:“並海行数日,或古代陆行不易,部分入海航行至登州?有无过莱州亦不得而知。”之所以会有这样的表述,是因为苏东坡由密州至登州十几天行程,无文字留存;依靠史料做判断的李先生无据可依,巧妇难为也。以坡公文思之敏,这一路有海景、有奇峰,绵延八九百里的路程,他怎么会交了白卷?这是此行的又一个谜。以我之见,这是因时间太紧、太累,此刻坡公已是满脑子“契约精神”,只顾得赶路了。上天不负苦心人,也多亏他如此敬业,如期赴任,这才有了星光一闪的“五日太守”。“莫之求而自至”,东坡居士自谓也。

注:本文中关于驿传的陈述,主要依据曹家齐教授的《宋代交通形势与制度》和《宋代驿传制度再认识》