矫健的身影

2023年05月11日

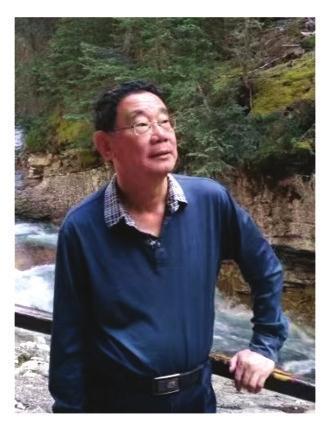

作家 矫健

焦辰龙

作者简介

焦辰龙,上海戏剧学院戏剧文学系编剧专业毕业,国家二级作家。原在烟台市文学创作研究室搞专业创作,后调烟台日报社编文艺副刊。

自1980年1月起,先后在《人民文学》《文汇月刊》《山东文学》《时代文学》《文学世界》《当代小说》《胶东文学》等刊物发表中短篇小说50余篇;在《人民日报》《大众日报》《作家报》等报刊发表散文、杂文300余篇。1991年由山东文艺出版社出版中短篇小说集《白太阳》,2007年由广东教育出版社出版故事书《召树屯》。

一

仿佛无形中有一只大手在不停地拨弄着算盘,这些年来,我和矫健就像是这架算盘上的两粒算盘珠,忽而碰撞,忽而并联;忽而别离,忽而又相聚在一起,共饮一壶酒……

二

1974年夏天,上海戏剧学院到烟台招生,市文化局把矫健当作一号选手推荐了上去。当时他还在乳山县矫家泊插队落户,已经发表了小说《铁虎》《小白杨》,出手不凡,前途无量。地区文化部门还指望着矫健尽快写出像《艳阳天》那样伟大的作品为烟台争光呢,他们一个电话打到县里:老九不能走!

由于地方的硬性“挽留”,矫健失去了回上海上大学的机会。

正在砖瓦厂烟熏火燎烧大窑的我时来运转,替补矫健的“空缺”,到上海读书去了。

以上内幕,我当时并不知道,也不认识矫健。

一年之后,烟台的文友写信告诉我:乳山出了个知青作者矫健,出版了中篇小说《前进吧,火红的拖拉机》,他现在正在上海探亲。我赶忙跑到上海静安寺的书店里买了一本《前进吧,火红的拖拉机》,认真拜读之余,还扬着手中的书直向上海的同学炫耀:“这是我们烟台老乡写的!”

在我的想象中,矫健是一个土头土脑的胶东农村青年形象。

晚上,我在距上戏只有一箭之遥的武康路找到了矫健在上海的家。那是一座花园式洋房。给我开门的是一个戴着鸭舌帽、黑边眼镜,穿一件花格子衬衣的青年,操一口标准的上海话。他就是矫健!

室内有几个青年在座,气氛像个文学沙龙。他的父母坐在一旁暗暗地打量我,悄悄议论几句什么。矫健继续他刚才的讲话:“那个人在他的师傅那里学了几年功夫之后,有一天师傅跟他说:你已经出徒了,可以走了。他泣泪拜别师傅,刚走出没几步,砰!身后有人向他脚下开了一枪……他吓得一个高儿跳了起来,回头一看,师傅手中的枪口还在冒烟儿。他嗫嚅道:师傅,你……他师傅说:我最后要告诉你的是:在这个世界上,对谁都不要相信!……”

呵呵,这就是《前进吧,火红的拖拉机》的作者?

听矫叔和杨阿姨的窃窃私语我才知道,原来我是顶着矫健的“空缺”上的大学。惭愧!

三

1977年秋天,我被分配到烟台地区文化馆。第一天上班时,矫健站在创作组门口,以“主人”的身份迎接了我。原来,他于1975年正式调到地区话剧团任编剧,又于去年借调到创作组搞专业创作。他和在上海家里时判若两人,穿得邋里邋遢的,倒像一个砖瓦厂推小车的。后来,我说起他在上海时留给我的第一印象,他讪笑道:“嘿嘿,那才是我真实的形象!”

1978年2月,创作组从地区文化馆独立出来,搬到大马路100号,挂“烟台地区文艺创作组”的牌子。从创作组向北走不远就是海边,我和矫健经常到海边去散步,谈论一些海阔天空的话题。他说:“我非常喜欢烟台的海——大海是我的公园。”

那时,我正忙着攒钱“娶媳妇”,手头紧,矫健常讥笑我“小气”。

有一次散步,我跟他讲起了一件事:5岁的时候,家里整天吃榆树叶子,父亲托人到南乡买了两麻袋贴皮糠。我高兴得一边围着糠麻袋转圈儿,一边说:“这回可不用挨饿了!这回可不用挨饿了!”

听到这儿,矫健忽然一转身紧紧地把我抱住了,眼泪刷刷地往下淌,哽咽着说:“你不是小气,你是过穷日子过怕了!”

我也抽抽搭搭地哭了。

我俩都不再说话,只默默地顺着沙滩上的浪印往前走——希望就那么走下去,一直到永远。

四

1979年夏天,有一个消息使矫健变得紧张起来。地区话剧团要把一批包括他在内的人员精减到工厂去。这时,他已经6年没发铅字了;“文革”结束之后,文学向现实主义回归,他处在一种痛苦的蜕变中。局里网开一面,同意他参加当年的高考;如果考不上,就到缝纫机厂当工人。

当命运之舟遭逢激流险滩时,矫健没有怨天尤人,而是知难而上,激流勇进。他找来几本高考复习资料,通宵达旦地背书。最后几天,他是傍亮天时睡上两个多小时,然后揉揉惺忪的睡眼上考场去……

结局有惊无险,他被烟台师专录取了。接到“录取通知书”时,矫健没有像我想象的那样咧着大嘴哈哈大笑;他把脸一变,狠狠地跺着宿舍的地板,愤怒地高叫:“哼哼!……有人想打倒我——我矫健是打不倒的!”

我在一边吓得不敢吱声。

五

矫健走了,创作组的办公室和宿舍里显得空空荡荡的。

秋风凉了,人的心里也有些凄凉。我就骑上创作组那辆除了车铃全身都响的旧自行车,跑20多里路到烟台师专去看他。他们班正在操场上体育课,矫健站在最后一个,仍然比他的同学们高出一个头还多。

我的突然而至,令矫健高兴得手舞足蹈。我说:“你的同学们比你小多了。”他说:“是呀!……跑操时老师喊:一二、一二,我就在心里喊:惭愧、惭愧!”

天快黑了,他拉我上校外一个马车夫们经常光顾的小饭馆,一起品评壶中日月。他说:“我以后要走学术道路了,眼下正在写一篇论文——论无产阶级文学的党性原则。”

我相信,凭他的聪明、才智,他想当大学教授或是文艺理论家都是可能的。

酒后,我骑着车子回市区。没有月亮,没有路灯,又是大下坡,我摇摇晃晃地一头“挖”到了路边的阳沟里。坐在地上,我大口大口地饮着西风,呜呜哭了:唉唉!矫健再也不能回创作组了,我没有伴儿了……

六

在上海文汇月刊主编肖关鸿的鼓励、催促下,矫健还没毕业又写起了小说。1981年他发表《农民老子》,一举摘取山东省文学一等奖。

矫健出山了!

1982年初夏,在黄务中学当了8个月乡村教师的矫健,又调回到创作组。这时,我们都已经结婚了。也巧,局里分给他的房子就在我家楼上,我们又成了邻居。

矫健在创作上惊人地刻苦。他说:他在发表处女作之前出过100万字的废稿。在黄务教书时,每晚都要从10点写到下半夜2点,获1982年全国优秀短篇小说奖的《老霜的苦闷》就是那时候写的。

自从他搬到我家楼上,我可是耳闻目睹了他的“夜猫子”功夫。有时候,我和妻女正在做梦,楼上忽然响起了沉闷的“雷声”……哦,是矫健写完每天给自己规定的2000字,要洗脚上床了。

写长篇小说《河魂》时,他给自己规定的日产量是7000字。时值酷暑,他每天一写就是十几个小时,挥汗如雨呀!可惜他的窗子面对南山,要是北向大海,说不定也会像福楼拜的窗口似的成为渔夫们眼里的灯塔。

天才呀,你的名字叫勤奋!

矫健的创作进入了他的第一个黄金期,小说越来越耐看了:有的如一幅优美、舒展的水墨淡彩画(《雪夜》),有的如一幅巨浪滔天、人如沧海之一粟的凝重油画(《预兆》)……鼻子灵的人们从他的作品中嗅到了几分大师的气味。

七

有一天,矫健到楼下来找我,说是他家厕所灯的拉线开关绳儿断了,让我帮他接上。

我说:“那很简单,你自己接上就行了。”

他连连摆手:“不行,不行,那是另一种思维。”

我就上楼帮他把开关绳系上了。

没想到过了些日子,他又下楼找我,让我上去帮他系厕所里的开关绳儿。

我不去。一个大作家怎么可能连这点小事儿都不会干呢?他是不是想让我当他的服务员?

直到3个多月后,他的二连襟、我的老同学高忠民到我家玩儿,说起他刚才帮着矫健把厕所里电灯开关的线绳儿系上了。我大吃一惊:他真的不会!嗨,由于我的“小心眼”,让大作家摸了3个月的黑。

矫健呀,你大智若愚。

八

有一次,我在矫健家和他闲聊,说起一件事:我父亲原在市交通局当搬运工人,1961年回乡务农。10年后的一个春节,父亲来烟台看望我爷爷、奶奶,下了火车后雇了一辆脚踏三轮车。从火车站到我爷爷、奶奶家应该收3毛钱,蹬三轮的小伙子看我父亲一副“乡熊”打扮,便要了他5毛钱。一路上,父亲不断向小伙子打听他三轮车社的老工友:“孩子呵,你们单位有个叫朱仁周的吧?有个叫牛学德的吧?”小伙子羞愧难当,把父亲送到家后,又掏出2毛钱硬塞到了父亲手里……

矫健眼睛忽然一亮,说:“嗯,这个故事好,能写篇小说——它表现了人们对过去一些美好情感的呼唤。”

后来,我以它为素材,创作了短篇小说《三轮车上》,经矫健推荐,于1983年6月在文汇月刊发表。看来,我写不出作品不是没有“生活”,而是“提炼生活”的能力还不够。

我说:“矫健,往后我见了你得打敬礼,叫你老师了!”他哈哈大笑:“折煞我也!”

九

1988年秋天,已是烟台市文联副主席的矫健又做出了一个令常人不解的决定:停薪留职,下海经商。

我不解地问他:“你想当红色资本家呀?”他神秘一笑:“嘿嘿!……我想写一部社会主义的《子夜》。”

如果说矫健1969年回乡当农民是被历史所裹挟,那么1988年下海经商则是他对命运的主动挑战。也只有他这种性格和素质的人才敢那么干。

矫健这一走就是8年。他在上海、广州、深圳等地炒邮、炒股、开发房地产……饱尝人间冷暖,历尽商场凶险。在南方某地盖楼时,因资金一时周转不过来,没及时给工人发放工资,愤怒的工人们纠集起来,有的腰里别着刀子。矫健没有被吓跑,他一人硬着头皮走进被包围的办公室,和工人代表谈判,动之以情,晓之以理……

十

我和矫健先后都搬了家,在见不到矫健的日子里,我觉得生活中似乎少了一种雄壮、高昂的背景乐,少了一层雄浑、高雅的底色。

1996年5月,我在上海的报上发表散文《寄矫健》,希望他能够脱离商海,回到文坛,再到烟台的海边走一走。

这篇文章矫健还真看到了!第二年,他真回来了,仍回创作室任专业作家。但他人仍然很少在烟台,常躲在外面写书,写他“下海”这些年来接触的芸芸众生。他出了《矫健中短篇小说集》《红印花》《金融街》《换位游戏》《楼王之谜》《诡笑的稻草人》,还拍了3部电视连续剧。他先后获3次省精品工程奖,1次泰山文学奖,2次中篇小说选刊奖,还获得了中央电视台的优秀剧本奖……这些作品题材新颖,风格独特,对时代对人物的观察和描写深邃、老道,令读者如入山阴道上,目不暇接。

他进入了他文学创作的第二个黄金季节。

矫健说:“生活在算总账的时候大体是公平的——得到的多,失去的也多;付出的多,得到的也多。”

十一

时至2010年,阳春三月,在一个空中纷纷扬扬地飘着小雪花的中午,我和他在一个叫“渔家妹子”的小饭店里见面了。屈指算来,我们已经有近10年没有见面了。时间太残酷了!

矫健先签名送我2本他刚出版的书,然后扫我一眼,说:“你瘦了,也老了。”

我说:“你的身体还这么棒!”

他一摇头:“表面现象——我有糖尿病、冠心病。”我一听,心里咯噔一下,觉着捧在手中的两本书陡地沉重起来……谁说小说是用墨水写成的?

壶中的酒越喝越少,我们的话却越说越多,说起这些年来的聚也依依散也依依,我甚至有一种“宿命”的感觉。

晚上,我在灯下抚摩、阅读着矫健厚厚的新书,忘记了上床。我决定第二天上午给他发条短信:矫健,悠着点呀——文学诚可贵,生命价更高。

十二

直至今日,我的短信始终没有发出。我怕矫健批评我,说我“对文学缺少宗教般的虔诚和献身精神”。